Комитет по практическому руководству ESC (CPG): Алек Ваганьян, председатель (Франция), Джон Камм (Соединенное Королевство), Рафаэль Де Катерина (Италия), Вероника Дин (Франция), Кеннет Дикштейн (Норвегия), Герасимос Филлипатос (Греция), Кристьян Фанк-Брентано (Франция), Ирэне Хеллеманс (Нидерланды), Стин Далби Кристенсен (Дания), Кейт Мак-Грегор (Франция), Удо Зехтем (Германия), Зигмунд Силбер (Германия), Микаль Тендера (Польша), Петр Видимски (Чешская Республика), Джозеф Луис Заморано (Испания).

Ученый совет ESH: Сверре E. Кьелдсен, президент (Норвегия), Серап Ердине, вице-президент (Турция), Кжиштоф Наркевич, секретарь (Польша), Вольфганг Киовски, казначей (Швейцария), Энрико Агабити-Розей (Италия), Этторе Амбросьени (Италия), Рената Сифкова (Чешская Республика), Анна Доминичак (Соединенное Королевство), Роберт Фагард (Бельгия), Энтони M. Хэгерти, Стефан Лоран (Франция), Ларс Х. Лидхольм (Швеция), Джузеппе Манча (Италия), Атанасиос Манолис (Греция), Петер M. Нильссон (Швеция), Джозеф Редон (Испания), Роланд E. Шмайдер (Германия), Гарри A.Дж. Штруйкер Боудьер (Нидерланды), Маргус Виигимаа (Эстония).

Рецензенты: Герасимос Филлипатос (координатор обзора CPG) (Греция), Стаматис Адамопоулус (Греция), Энрико Агабити-Розей (Италия), Етторе Амбрасиони (Италия), Виченте Вертомеу (Испания), Денис Клемент (Бельгия), Серап Эрдине (Турция), Ксаба Фарсанг (Венгрия), Дан Гаита (Румыния), Вольфганг Киовски (Швейцария), Грегори Лип (Великобритания), Жан-Мишель Маллион (Франция), Атанасиос Дж. Манолис (Греция), Петер M. Нильссон (Швеция), Эоин O''Браен (Ирландия), Петр Пониковски (Польша), Джозеф Редон (Испания), Франк Рушистка (Швейцария), Хуан Тамарго (Испания), Петер ван Цвайтен (Нидерланды), Маргус Виигимаа (Эстония), Бернард Вебер (Швейцария), Брайан Вильямс (Великобритания), Жозе Луис Заморано (Испания).

Перевод осуществлен под патронатом Комитета по образованию Украинской ассоциации кардиологов. Научный редактор перевода — профессор Ю.Н. Сиренко

Члены рабочей группы перечислены в приложении. Информация о них представлена на соответствующих страницах веб-сайта.

*Контакты Джузеппе Манчиа: Медицинская клиника, Больница San Gerardo, Университет Бикокка Милан, Via Pergolesi, 33 — 20052 MONZA (Милан), Италия.

Тел.: +39 039 233 3357; факс: +39 039 32 22 74, e-mail: giuseppe.mancia@unimib.it.

**Контакты Гви де Бэкер: Отделение общественного здравоохранения университетской больницы De Pintelaan 185, 9000 Гент, Бельгия.

Тел.: +32 9 240 3627; факс: +32 9 240 4994; e-mail: Guy.DeBacker@ugent.be.

0263-6352© 2007 The European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Hypertension (ESH).

2. Определение и классификация артериальной гипертензии

4. Обоснование терапевтического лечения артериальной гипертензии

7. Терапевтические подходы при особых состояниях

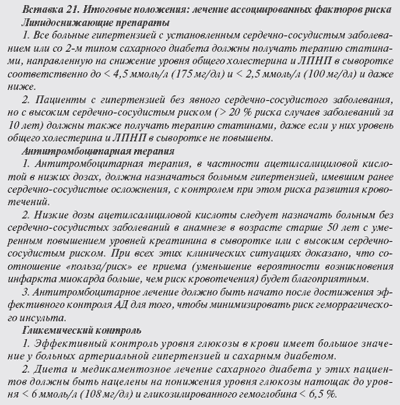

8. Лечение ассоциированных факторов риска

9. Выявление и лечение вторичных форм артериальной гипертензии

10. Последующее врачебное наблюдение

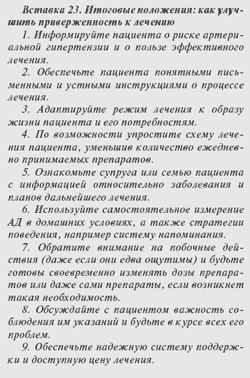

11. Практическое внедрение рекомендаций

1. Введение и цели

В течение нескольких лет Европейское общество исследования артериальной гипертензии (ESH) и Европейское общество кардиологов (ESC) принимали решение не разрабатывать собственные методические рекомендации, касающиеся постановки диагноза и лечения артериальной гипертензии, а подтвердить Рекомендации лечения артериальной гипертензии, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным обществом исследования артериальной гипертензии (ISH) [1, 2] с некоторыми изменениями, отражающими ситуацию в Европе. Однако в 2003 году было принято решение опубликовать особые методические Рекомендации ESH/ESC [3], исходя из того факта, что Рекомендации WHO/ISH рассчитаны на страны, в которых охрана здоровья и экономические возможности чрезвычайно разнятся, и поэтому некоторые диагностические и терапевтические рекомендации, возможно, не полностью подходят для всех европейских стран. В условиях развития здравоохранения в Европе для гипертензивных пациентов часто может быть применена более глубокая оценка сердечно-сосудистого риска и поражений органов, а также имеется более широкий выбор антигипертензивного лечения.

Рекомендации ESH/ESC 2003 г. [3] были широко распространены среди клиницистов и очень часто цитировались медицинской литературой в последние два года [4]. Однако в 2003 г. появились существенные дополнительные доказательства, касающиеся важных проблем, связанных с диагностикой и подходами к лечению артериальной гипертензии. Именно поэтому на повестке дня встал вопрос о целесообразности обновления предыдущих Рекомендаций.

При подготовке новых Рекомендаций комитет, учрежденный ESH и ESC, постановил придерживаться принципов, сформированных в Рекомендациях 2003 г., а именно:

1) попытаться предложить наиболее качественные и наиболее сбалансированные Рекомендации всем работникам охраны здоровья, которые связаны с лечением артериальной гипертензии;

2) достигать этой цели снова путем подробного и критически осмысленного обзора данных, которые сопровождались бы сериями работ, где бы были представлены специальные Рекомендации, а также подготовлены практические Рекомендации для скорейшего опубликования, как это было сделано в 2003 г. [5];

3) прежде всего оценить данные, полученные в крупномасштабных рандомизированных исследованиях (при необходимости не оставлять в стороне данные, полученные от обсервационных исследований и других источников при условии, что эти исследования соответствовали высоким научным стандартам);

4) акцентировать, что Рекомендации рассматривают заболевание в целом, и поэтому их роль в каждом индивидуальном случае лечения должна быть просветительской, а не нормативной или принудительной, так как личностные, медицинские и культурные отличия между пациентами могут быть существенными и, следовательно, решения о лечении могут отклоняться от опубликованных усредненных методических Рекомендаций;

5) избегать жесткой систематики Рекомендаций на основании уровня или силы научного доказательства [6]. Комитет понимал, что часто это может быть трудным для применения, Рекомендации можно применять только в терапевтическом аспекте, и что строгость может оцениваться с точки зрения формулировки и на основе данных соответствующих исследований. Тем не менее в текст работы и в список литературы были внесены основополагающие рандомизированные и обсервационные исследования, метаанализы и критические обзоры, а также мнения специалистов.

Члены комитета по подготовке Рекомендаций, образованного ESH и ESC, участвовали в работе над ним независимо друг от друга, руководствуясь собственным академическим и клиническим опытом и проводя объективную и критическую экспертизу всей доступной литературы. Большинство из них работали и продолжают работать в сотрудничестве с работниками сферы здравоохранения, как отраслевыми и правительственными, так и частными (поисковые исследования, преподавательские конференции, консультации), но все они полагают, что такое сотрудничество не повлияло на их собственные суждения. Наилучшей гарантией их независимости является качество их прошлой и текущей научной деятельности. Однако для того чтобы полностью гарантировать непредубежденность, их отношения с медицинской индустрией, как отраслевыми и правительственными, так и с частными работниками сферы здравоохранения, освещены на веб-сайтах ESH и ESC (www.eshonline.org и www.escardio.org). ESH и ESC полностью обеспечили расходы на рабочую группу по написанию и подготовке обсуждаемых методических Рекомендаций.

2. Определение и классификация артериальной гипертензии

Исторически сложилось так, что большее внимание уделялось диастолическому, а не систолическому артериальному давлению как предвестнику сердечно-сосудистых заболеваний и фатальных исходов [7]. Такой подход отражен в ранних рекомендациях Объединенного национального комитета, который не рассматривал систолическое артериальное давление и исключал повышенное систолическое артериальное давление из предложенной тогда классификации повышения артериального давления [8, 9]. Впоследствии это было отражено при планировании первых рандомизированных клинических исследований, в которых критериями для включения пациентов в исследование почти неизменно были значения диастолического артериального давления [10]. Однако после проведения большого количества обсервационных исследований стало очевидно, что сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность напрямую связаны как с систолическим, так и с диастолическим артериальным давлением [7, 11]. Как сообщалось, эта связь менее отчетлива в отношении коронарных осложнений, чем в отношении инсульта, который вследствие этого был охарактеризован как самое «главное осложнение, вызванное артериальной гипертензией» [7]. Однако в нескольких регионах Европы, хотя и не во всех, определяющий риск, который может привести к летальному исходу вследствие повышения артериального давления, как раз чаще связан с коронарными приступами, чем с инсультом, так как заболевания сердца остаются наиболее распространенными сердечно-сосудистыми нарушениями в этих регионах [12]. Более того, как систолическое, так и диастолическое артериальное давление показывают дифференцированную независимую связь с сердечной недостаточностью, заболеванием периферических сосудов и терминальной стадией болезни почек [13–16]. Поэтому повышенное артериальное давление должно считаться главным фактором риска для множества сердечно-сосудистых и сопряженных заболеваний, равно как и для заболеваний, ведущих к заметному росту сердечно-сосудистых рисков. Эти данные, а также широкая распространенность гипертензии у населения [17–19] объясняют, почему в докладе ВОЗ гипертензия названа первой причиной смертности во всем мире [20].

2.1. Систолическое артериальное давление в сравнении с диастолическим и пульсовым

В последние годы представление о простой прямой связи сердечно-сосудистых рисков с систолическим и диастолическим артериальным давлением было пересмотрено в сторону усложнения вследствие полученных результатов в обсервационных исследованиях, а именно стало очевидным, что у пожилых пациентов такой риск прямо пропорционален систолическому артериальному давлению, а при любом имеющемся уровне систолического давления риск обратно пропорционален диастолическому артериальному давлению [21–23], с высокой прогностической ценностью пульсового артериального давления (систолическое минус диастолическое) [24–27]. Прогностическая значимость пульсового артериального давления может изменяться в зависимости от клинических характеристик пациентов. В крупнейшем метаанализе обсервационных наблюдений, доступных на сегодняшний день (61 исследование почти 1 миллиона человек без выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 70 % составляли европейцы) [11], как систолическое, так и диастолическое артериальное давление являлось независимым и сходным предиктором и инсульта, и смертности вследствие коронарных заболеваний, в то время как пульсовое артериальное давление не являлось такой предпосылкой, особенно у пациентов младше 55 лет. Напротив, у больных среднего [24, 25] и пожилого [26, 27] возраста, страдающих гипертензией и имеющих сердечно-сосудистые факторы риска либо связанные с ними клинические состояния, пульсовое артериальное давление показало высокую прогностическую ценность для сердечно-сосудистых событий [24–27].

Следует признать, что величина пульсового артериального давления является производной, которая сочетает в себе недостатки исходных измерений. К тому же, хотя и были предложены такие значения, как 50 или 55 мм рт.ст. [28], не были сделаны расчеты практических граничных величин для различных возрастов, которые отделяли бы нормальные показания пульсового артериального давления от ненормальных. Как показано в разд. 3.1.7, центральное пульсовое артериальное давление, которое связано с феноменом амплификации между периферическими артериями и аортой, является более точным маркером и может исправить эти недостатки.

На практике классификация артериальной гипертензии и оценка риска (разд. 2.2 и 2.3) должна все так же основываться на уровнях систолического и диастолического артериального давления. Несомненно, эти показатели остаются главными для принятия решения по поводу пороговой величины артериального давления и цели лечения, так как они были критериями в рандомизированных контролированных исследованиях отдельно систолической и систолодиастолической артериальной гипертензии. Однако пульсовое артериальное давление может помочь в выявлении пожилых пациентов с систо лической артериальной гипертензией, которые имеют особенно высокий риск. У этих пациентов высокое пульсовое артериальное давление является маркером выраженного увеличения жесткости крупных артерий и, соответственно, далеко зашедшего повреждения органа [28] (разд. 3.6).

2.2. Классификация артериальной гипертензии

Артериальное давление имеет одномодальное распределение среди населения [29], такое же распределение имеет и устойчивая взаимосвязь с сердечно-сосудистым риском вплоть до систолических и диастолических уровней 115–110 и 75–70 мм рт.ст. соответственно [7, 11]. Этот факт ставит под вопрос научную обоснованность понятия «повышенное артериальное давление» — его классификация основана на произвольно выбранных граничных значениях. Однако изменение широко известной и общепринятой терминологии может вызвать замешательство, в то время как использование граничных значений упрощает процедуру диагностирования и лечения в повседневной практике. Поэтому классификация артериальной гипертензии, которая приведена в методических рекомендациях 2003 ESH/ESC, остается неизменной (табл. 1), но со следующими оговорками:

1) если систолическое и диастолическое артериальное давление пациента попадает под различные категории, для количественного определения общего сердечно-сосудистого риска, принятия решения о медикаментозном лечении и для оценки эффективности лечения следует использовать более высокую категорию;

2) изолированная систолическая гипертензия должна рассматриваться (степень 1, 2 и 3) согласно тем же значениям систолического артериального давления, которые указаны для систолодиастолической артериальной гипертензии. Однако как упоминалось выше, сочетание с низким диастолическим артериальным давлением (например, 60–70 мм рт.ст.) нужно расценивать как дополнительный риск;

3) пороговое значение артериального давления для определения гипертензии и потребности в медикаментозном лечении должно быть гибким, исходя из уровня и профиля общего сердечно-сосудистого риска. Например, значение артериального давления может оцениваться как недопустимо высокое и требующее лечения при состояниях с высоким риском, но в то же время оставаться приемлемым у пациентов с низким риском. Доказательства в пользу такого утверждения будут представлены в разделе о терапевтическом подходе (разд. 5).

Рекомендации Объединенного национального комитета США (JNC 7) относительно артериальной гипертензии, опубликованные в 2003 г. [30], объединили категории нормального и высокого нормального артериального давления в отдельный пункт, который назван «прегипертензия». Такое деление было основано на данных, полученных во Фремингемском исследовании [31, 32], которые свидетельствовали, что у таких пациентов для всех возрастов возможность развития артериальной гипертензии выше, чем у тех, которые имеют арт ериальное давление < 120/80 мм рт.ст. (охарактеризованное как нормальное артериальное давление). Комитет ESH/ESC решил не использовать эту терминологию по следующим причинам: 1) даже во Фремингемском исследовании риск развития артериальной гипертензии был определенно выше у пациентов с высоким нормальным давлением (130–139/85–89 мм рт.ст.), чем у тех, кто имел нормальное артериальное давление (120–129/80–84 мм рт.ст.) [32, 33], и поэтому для объединения этих двух групп есть лишь незначительные основания; 2) так как слова «артериальная гипертензия» имеют угрожающее значение для непрофессионала, термин «прегипертензия» может обеспокоить человека и привести к ненужным визитам к доктору и требованиям обследования [34]; 3) хотя изменения в образе жизни, рекомендованные JNC 7 (2003 г.) для прегипертензивных пациентов, возможно, и являются ценной концепцией оздоровления населения [30], важнее всего то, что на практике эта категория чрезвычайно разнородна: в нее подпадают и лица, у которых нет необходимости прибегать к любому вмешательству (например, пожилой пациент с артериальным давлением 120/80 мм рт.ст.), а также и те, у которых выражен очень высокий или высокий профиль риска (например, после инсульта или с диагнозом диабет), которым требуется медикаментозное лечение.

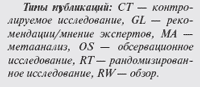

В заключение необходимо отметить, что, возможно, следует классифицировать артериальное давление без использования термина «артериальная гипертензия». Однако исходя из практических потребностей, этот термин используется в табл. 1 с оговоркой, что реальные пороговые значения артериальной гипертензии должны рассматриваться как гибкие, а повышенные или пониженные значения рассматриваются в контексте общего сердечно-сосудистого риска для каждого больного. Также данные проиллюстрированы в разд. 2.3 и в табл. 2.

2.3. Суммарный сердечно-сосудистый риск

2.3.1. Общее представление

В течение длительного времени Рекомендации по артериальной гипертензии сосредотачивались на значениях артериального давления как единственных или главных переменных величинах, определяющих необходимость и тип лечения. Хотя этот подход сохранился и в Рекомендациях JNC 7 2003 г. [30], рекомендации ESH/ESC 2003 г. [3] поставили акцент на том, что диагноз и лечение артериальной гипертензии должны зависеть от количественного определения суммарного (или общего) сердечно-сосудистого риска. Это представление основано на том факте, что только небольшая доля популяции лиц с гипертензией имеет повышенное артериальное давление как единственный фактор, в то время как преобладающее большинство имеет дополнительные сердечно-сосудистые факторы риска [35–39] в сочетании со степенью выраженности повышения артериального давления и нарушением обмена глюкозы и липидов [40]. Более того, когда существуют сочетанные факторы риска, связанные с артериальным давлением и метаболизмом, они усиливают действие друг друга и приводят к увеличению общего сердечно-сосудистого риска, который становится более опасным, чем сумма его отдельных компонентов [35, 41, 42]. Наконец, имеются данные, что для пациентов с высоким и пациентов с низким риском пороговые величины и цели антигипертензивного, а также и других стратегий лечения должны быть разными [3]. Для того чтобы максимизи ровать показатель «стоимость — эффекти вность» лечения артериальной гипертензии, интенсивность терапевтического подхода должна быть дифференцирована в соответствии с тяжестью суммарного сердечно-сосудистого риска [43, 44].

2.3.2. Оценка

Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска для определенных подгрупп пациентов выполняется просто на основе: 1) наличия предшествующего диагноза сердечно-сосудистого заболевания; 2) наличия диабета 2-го типа; 3) наличия диабета 1-го типа; 4) выявления пациентов с серьезно повышенными единичными факторами риска. При всех этих состояниях суммарный сердечно-сосудистый риск является высоким и требует необходимых мер, снижающих его интенсивность, о чем будет сказано в последующих разделах. Однако значительное количество пациентов с гипертензией не принадлежит ни к одной из упомянутых выше категорий, а определение тех, кто имеет высокий риск, требует использования моделей для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска, так чтобы можно было соответственно регулировать интенсивность терапевтического подхода.

Были разработаны несколько компьютерных методов для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска, т.е. абсолютной вероятности развития сердечно-сосудистого события обычно за период свыше 10 лет. Однако некоторые из них основаны на данных Фремингемского исследования [45], применимых только к некоторым европейским популяциям, так как существуют значительные отличия в частоте коронарных событий и инсультов [12]. Не так давно стала доступна европейская модель, основанная на большой базе данных, предоставленной проектом SCORE [46]. Материалы SCORE дают возможность определить европейские страны с высоким и низким уровнем риска. Они оценивают риск смерти от сердечно-сосудистого (не только коронарного) заболевания в период свыше 10 лет и позволяют градуировать (произвести цифровое выражение) показатели для отельных стран, в том случае если известна национальная статистика смертности и распространенности главных сердечно-сосудистых факторов риска. Модель SCORE также была использована в программе Heart Score, официальном руководстве ESC для осуществления профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. Информацию можно получить на веб-сайте ESC (www.escardio.org).

Рекомендации ESH/ESC 2003 г. [3] классифицировали суммарный сердечно-сосудистый риск на основе программы, предложенной в рекомендациях WHO/ISH 1999 г. относительно артериальной гипертензии [2] с дополнительным включением пациентов с нормальным или высоким нормальным артериальным давлением. Эта же классификация осталась и в настоящих рекомендациях (табл. 2). Термины «низкий», «средний», «высокий» и «очень высокий» риск используются для того, чтобы определить приблизительный риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности за последующие 10 лет, что приблизительно соответствует возрастанию уровня суммарного сердечно-сосудистого риска, оцененного Фремингемским исследованием [45] или моделью SCORE [46]. Термин «дополнительный» используется для того, чтобы акцентировать, что во всех категориях относительный риск больше, чем средний риск в популяции. Использование категориальной классификации предоставляет данные, которые, по сути, являются менее точными, чем те, которые получены от вычислений, основанных на непрерывных переменных, но зато достоинство такого подхода заключается в его простоте. Р екомендации WHO/ISH 2003 г. [47] еще более упростили подход в процессе принятия решения относительно лечения путем слияния категорий высокого и очень высокого риска — данные категории были оценены как подобные. Различие между категориями высокого и очень высокого риска было сохранено в настоящих Рекомендациях, таким образом обеспечивается отдельное место для дополнительной профилактики, т.е. профилактики у больных с уже имеющимся сердечно-сосудистым заболеванием. У таких пациентов по сравнению с категорией высокого риска не только может быть намного выше суммарный риск, но и при разбросе уровня артериального давления от нормального до высокого потребуется полимедикаментозное лечение.

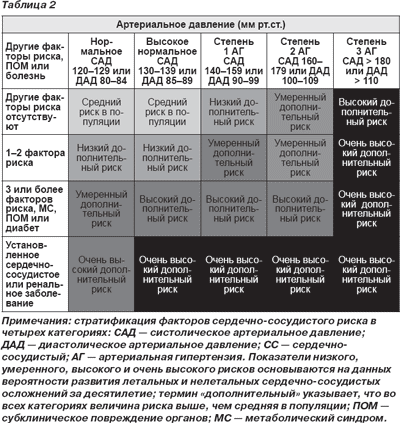

В табл. 3 показаны самые распространенные клинические переменные, которые должны быть применены для того, чтобы стратифицировать риски. Они основаны на факторах риска (демография, антропометрические данные, наличие сердечно-сосудистых заболеваний в семейном анамнезе, артериальное давление, курение, показатели уровней глюкозы и липидов), измерениях повреждения органов-мишеней и наличии диагноза «диабет и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания», как это определено в Рекомендациях 2003 г. [3]. Необходимо выделить следующие новые пункты:

1. Был включен метаболический синдром [49], так как он представляет кластер (сочетание) факторов риска, которые часто сопутствуют гипертензии, а это значительно повышает сердечно-сосудистый риск. Выводов о том, что он представляет собой отдельный патогенетический объект, нет.

2. Следующий акцент был сделан на определении повреждения органов-мишеней, так как связанные с артериальной гипертензией субклинические изменения в нескольких органах указывают на прогрессирование в развитии сердечно-сосудистых заболеваний [50], что заметно увеличивает риск по сравнению с просто наличием факторов риска. Отдельный раздел (3.6) посвящен поиску субклинических признаков повреждений органов-мишеней, в нем обсуждается дополнительный риск каждого субклинического изменения и аргументируются предложенные предельные значения показателей.

3. Был расширен список почечных маркеров повреждения, включены оценка клиренса креатинина по формуле Кокрофта — Гаулта [51] или скорость клубочковой фильтрации по формуле MDRD [52]. Включения сделаны вследствие появления доказательств того, что эти расчетные показатели являются более точным индикатором сердечно-сосудистого риска при наличии почечной дисфункции.

4. Микроальбуминурия рассматривается как необходимый компонент оценки поражения органов-мишеней, поскольку ее определение стало простым и относительно недорогим.

5. Концентрическая гипертрофия левого желудочка идентифицирована как структурный параметр сердца, который более значительно увеличивает сердечно-сосудистый риск.

6. По возможности рекомендуется оценить повреждение различных органов-мишеней (например, сердце, кровеносные сосуды, почки и мозг), потому что множественные повреждения органов связаны с худшим прогнозом [53].

7. Увеличенная скорость распространения пульсовой волны добавлена в список факторов, влияющих на прогноз как ранний показатель увеличения жесткости крупных артерий [54, 55], хотя и с предостережением, что этот показатель имеет ограниченную доступность в клинической практике.

8. Низкий уровень лодыжечно-плечевого индекса (< 0,9) внесен в список как относительно легко получаемый маркер атеросклеротического поражения артерий и увеличенного суммарного сердечно-сосудистого риска [56].

9. Рекомендовано также оценивать повреждение органов не только до лечения (чтобы стратифицировать риск), но и во время терапии, так как признаки регресса гипертрофии левого желудочка и уменьшение протеинурии указывают на сердечно-сосудистую протекцию, полученную вследствие лечения [57–61].

10. Существуют причины для включения в качестве фактора риска и увеличенной частоты сердечных сокращений, так как уже накоплено достаточно данных в пользу того, что она повышает риск как сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, так и общей смертности [62–65]. Также имеются доказательства, что увеличенная частота сердечных сокращений повышает риск развития новых случаев артериальной гипертензии [66, 67] и часто связана с метаболическим синдромом [67–69]. Однако из-за широкого диапазона принятых значений нормальности частоты сердечных сокращений в состоянии покоя (от 60 до 90 уд./мин) уточнение пороговых значений частоты сердечных сокращений для увеличения точности стратификации суммарных сердечно-сосудистых рисков в настоящее время невозможно.

11. Можно определить главные диагностические элементы, необходимые для классификации пациентов в категории с высоким или очень высоким риском. Следует отметить, что наличие множественных факторов риска, диабет или повреждение органов всегда помещают пациента с артериальной гипертензией и даже с высоким нормальным артериальным давлением в категорию высокого риска.

2.3.3. Ограничения

Все доступные к настоящему моменту модели для оценки сердечно-сосудистого риска имеют ограничения, которые также должны быть учтены. Суммарные модели сердечно-сосудистых рисков не принимают во внимание продолжительность воздействия фактора риска или заболевания. Их количественное определение обычно основано на учете только некоторых факторов риска, в то же время уделяется ограниченное внимание другим факторам, связанным с сердечно-сосудистой патологией (в т.ч. физической активности и стрессам) [70]. К тому же значение повреждения органа-мишени в вычислении суммарного риска зависит от того, насколько тщательно оценено повреждение при помощи доступных средств. Известны несколько дополнительных маркеров повреждения органов-мишеней, которые не были перечислены в табл. 3 вследствие трудности в определении или практических проблем (низкая доступность, сильная зависимость от навыков того, кто проводит оценку, отсутствие стандартизации, потребность во времени, инвазивность, стоимость и т.п.). Однако эти методы в настоящий момент являются объектом широких исследований, которые, возможно, сделают их более полезными в ближайшем будущем, и внесены в табл. 4 вместе с оценкой их клинической значимости и ограничениями. Кроме того, эти проблемы будут рассмотрены и в разд. 3.6

Пациенты с высоким и очень высоким риском

1. АД ≥ 180 мм рт.ст. систолическое и/или ≥ 110 мм рт.ст. диастолическое.

2. Систолическое АД > 160 мм рт.ст. с низким диастолическим АД (< 70 мм рт.ст.).

3. Сахарный диабет.

4. Метаболический синдром.

5. > 3 факторов сердечно-сосудистого риска.

6. Одно или несколько субклинических повреждений органов, указанных ниже:

— электрокардиографическая (особенно с перегрузкой) или эхокардиографическая (особенно концентрическая) гипертрофия левого желудочка;

— ультразвуковые данные об утолщении стенок сонной артерии или о наличии бляшки;

— повышенная жесткость артерий;

— умеренное увеличение сывороточного креатинина;

— снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации или клиренса креатинина;

— микроальбуминурия или протеинурия;

7. Наличие сердечно-сосудистого или почечного заболевания.

Следует также упомянуть и принципиальные ограничения. Нельзя забывать, что основной целью оценки суммарного сердечно-сосудистого риска является наилучшее использование имеющихся в распоряжении врача ограниченных ресурсов для того, чтобы максимально предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, т.е. рассортировать по степени значимости профилактические меры, которые могут снизить повышенный риск. Однако же стратификация абсолютного риска часто используется частными или государственными работниками здравоохранения для определения порога, ниже которого лечение не представляется обязательным. Предел в 20 % риска сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет является произвольной и упрощенной величиной, и ситуация, когда интенсивное лечение назначается при значениях выше пороговых величин либо вообще никакие действия не предпринимаются при значениях ниже этих величин, не может считаться удовлетворительной. Следует также помнить о влиянии возраста на модели суммарного сердечно-сосудистого риска. Это влияние настолько сильно, что более молодые взрослые (особенно женщины) вряд ли достигают таких высоких уровней риска, даже если у них имеется более чем один главный фактор риска и определяется отчетливое увеличение относительного риска (т.е. существующий риск в сравнении с мужчинами такой же группы рисков). Напротив, большинство пожилых мужчин (например, > 70 лет) часто будут отнесены к группе высокого суммарного уровня риска, в то время как у их ровесниц по сравнению с ними уровень риска будет увеличен очень незначительно. Последствия этого таковы, что большинство ресурсов здравоохранения сконцентрировано на старших пациентах, чья потенциальная продолжительность жизни относительно короткая, несмотря на лечение. Молодым людям с высоким относительным риском уделяется гораздо меньшее внимание, несмотря на тот факт, что в отсутствие надлежащего лечения, когда на них долгое время воздействуют факторы риска, они могут перейти в категорию высокого риска в среднем возрасте, с частично необратимыми последствиями, с потенциальным сокращением продолжительности жизни. Это го бы не произошло, если бы они вовремя получи ли правильное соответствующее лечение. Как уже было предложено в Рекомендациях ESH/ESC 2003 г. [3], этих недостатков можно избежать, используя относительный риск в качестве показателя потребности и степени интенсивности терапевтического лечения у молодых людей. В этом может помочь программа HeartScore (www.escardio.org) с модификациями, которые указываются в Рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике, опубликованными четвертой совместной рабочей группой Европейских методических обществ [71]. Важно помнить, что у молодых лиц с низким абсолютным риском только в силу возраста, однако с важными факторами риска для улучшения профиля риска и предотвращения развития условий для перехода в категорию высокого риска в дальнейшем следует предпринимать нефармакологические меры, а если необходимо — и фармакологическое лечение. В отсутствие лечения ухудшение может происходить даже раньше, чем указано в диаграммах риска, так как факторы риска с возрастом проявляются сильнее и повышение артериального давления по прошествии времени часто сопровождается развитием поражения органов-мишеней.

3. Диагностическая оценка

Диагностические процедуры проводятся со следующими целями: 1) установление уровней артериального давления; 2) определение вторичных причин артериальной гипертензии; 3) оценка суммарного сердечно-сосудистого риска путем выявления других факторов риска, поражений органов-мишеней и сопутствующих заболеваний или клинических состояний.

Диагностические процедуры включают:

— повторные измерения артериального давления;

— медицинский анамнез;

— физикальный осмотр;

— лабораторные и инструментальные исследования. Некоторые из них должны рассматриваться как рутинные для всех пациентов с высоким артериальным давлением; некоторые являются рекомендованными и могут широко использоваться в развитых системах здравоохранения Европы; некоторые показаны только тогда, когда на это указывают результаты базовых исследований или же клиническое течение заболевания у этого пациента.

3.1. Измерение артериального давления

Артериальное давление характеризуется значительными спонтанными колебаниями как в течение дня, так и в различные дни, месяцы и сезоны [72–74]. Поэтому диагноз «артериальная гипертензия» должен быть основан на множественных измерениях артериального давления, которые периодически проводятся за определенный период времени. Если артериальное давление только немного повышено, повторные измерения нужно проводить в течение нескольких месяцев для того, чтобы определить обычное артериальное давление пациента как можно точнее. С другой стороны, если у пациента имеется более выраженное повышение артериального давления, подтверждено поражение органов-мишеней, связанное с артериальной гипертензией, или же высокий или очень высокий профиль сердечно-сосудистого риска, повторные измерения нужно проводить в течение более короткого периода времени (недель или дней). В целом диагноз артериальная гипертензия должен быть основан на не менее 2 измерениях артериального давления при каждом посещении врача в течение как минимум 2–3 визитов, хотя в особенно тяжелых случаях диагноз может быть основан на измерениях, проведенных во время одного визита к врачу. Артериальное давление может быть измерено врачом или сестрой в кабинете амбулаторно или в стационаре (офисное или клиническое артериальное давление), пациентом или родственником дома или автоматически при 24-часовом мониторировании. Эти процедуры основаны на отдельных рекомендациях Европейского общества по изучению гипертензии [75] и могут быть суммированы, как указано ниже.

3.1.1. Офисное артериальное давление

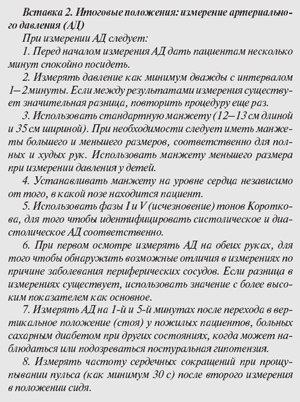

Артериальное давление может быть измерено ртутным сфигмоманометром, различные части которого (резиновые трубки, клапаны, ртуть, и т.п.) следует содержать в надлежащем рабочем порядке. Другие неинвазивные устройства, основанные на аускультации, или осциллометрические полуавтоматические приборы также могут использоваться и будут в действительности становиться все более и более важными из-за ужесточения требований о запрете медицинского использования ртути. Однако эти устройства должны быть тестированы на точность, согласно стандартизированным протоколам [76] и указаниям на веб-сайте (www.dableducational.org), а кроме этого, периодически их точность следует проверять путем сравнения со значениями, полученными с помощью ртутного сфигмоманометра. Инструкция по правильному измерению офисного артериального давления суммирована во вставке 2.

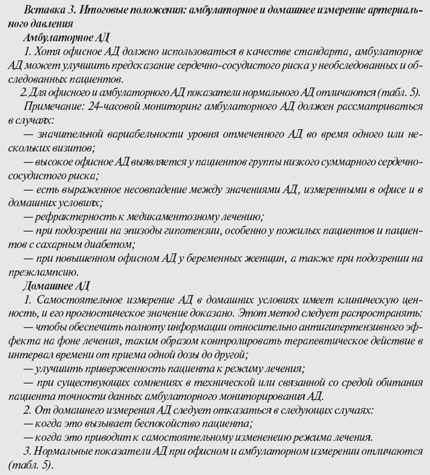

3.1.2. Амбулаторное артериальное давление

Ряд приборов (преимущественно осциллометрических) пригодны для автоматического измерения АД у больных, состояние которых позволяет им вести образ жизни, близкий к нормальному. Они способны обеспечить информацию о средней величине артериального давления за 24 часа, а также средние значения за более ограниченные периоды, например день, ночь или утро. Эту информацию не следует расценивать как замену тем данным, которые получены при обычных измерениях артериального давления (выполненных специалистами со всеми надлежащими требованиями). Однако не следует забывать о клинической ценности полученных дополнительных показателей, так как и продолжительные наблюдения, и исследования с разными группами показали, что офисное артериальное давление имеет только ограниченную связь с уровнем артериального давления на протяжении 24 часов, а значит, не отражает настоящую ситуацию из повседневной жизни [77–79]. Эти исследования также показали, что амбулаторное артериальное давление: 1) коррелирует с повреждением органов-мишеней, вызванным артериальной гипертензией, и подобрать лечение для него можно более точно, чем исходя из данных офисного артериального давления [80–85]; 2) связано с риском развития сердечно-сосудистых событий намного сильнее, чем это известно для клинического артериального давления, и более точно может предсказывать риск сердечно-сосудистых осложнений, а также дополняет прогноз, полученный от значений офисного артериального давления в популяции, как в случаях с нелеченой или же леченой гипертензией [86–96]; 3) по сравнению с измерениями клинического артериального давления более точно показывает степень снижения артериального давления на фоне лечения, так как имеет более высокую воспроизводимость результатов [97, 98], отсутствует или имеется незначительный эффект «белого халата» [99] и эффект плацебо [100, 101]. Хотя некоторые из указанных выше преимуществ могут быть достигнуты и путем увеличения количества измерений офисного артериального давления [82, 98], 24-часовой мониторинг амбулаторного артериального давления может быть полезен во время постановки диагноза и в отслеживании изменения показателей в течение лечения. Для того чтобы получить информацию о профилях артериального давления в дневное и в ночное временя, разнице дневного и ночного артериального давления, об утреннем повышении и вариабельности артериального давления, следует направить усилия на более широкое использование суточного 24-часового мониторинга амбулаторного артериального давления. Значения артериального давления в дневное и ночное время, а также динамика показателей вследствие лечения взаимосвязаны [78, 79], но в то же время установлено, что прогностическое значение ночного артериального давления выше, чем дневного [87, 89–92, 94]. Кроме того, как было установлено, у пациентов с недостаточным снижением артериального давления в ночные часы (non-dippers) [102] более часто наблюдаются повреждения органов-мишеней и менее благоприятный прогноз, хотя в некоторых исследованиях прогностическое значение этого явления исчезало, если многовариантный анализ включал среднее значение артериального давления за 24 часа [87, 88, 90, 92, 93, 103–106]. Также имеются свидетельства, что пик распространенности кардиальных и цереброваскулярных событий наблюдается в утренние часы [107–110], что, возможно, связано с резким подъемом артериального давления при переходе от сна к пробуждению [72, 111–113], а также с увеличением агрегации тромбоцитов, сниженной фибринолитической активностью и симпатической активацией [114–118]. Отмечено также усугубления повреждения органов-мишеней и событий, связанных с вариабельностью артериального давления, выраженной как квадратичное отклонение от средних значений [119–121]. Хотя в этих исследованиях не всегда учитывалось воздействие сопутствующих факторов, независимая роль повышенной вариабельности артериального давления недавно подтверждена продолжительным обсервационным исследованием [122].

При 24-часовом измерении артериального давления [75] необходимо придерживаться следующих установок:

1. Использовать только устройства, рекомендованные после исследований, согласно международным стандартизированным протоколам.

2. Использовать манжеты соответствующего размера, вначале следует сравнивать полученные начальные значения с полученными результатами при использовании сфигмоманометра, чтобы убедиться, что отличия составляют не больше чем ± 5 мм рт.ст.

3. Установить автоматическую частоту измерений с интервалами не более чем 30 мин, чтобы получить адекватный ряд значений и иметь больше прослеженных часов, если некоторые данные окажутся неточными.

4. Автоматическое сдувание манжеты должно происходить со скоростью не более чем 2 мм рт.ст./с.

5. Необходимо инструктировать пациентов о том, чтобы они соблюдали обычную активность, но избегали требующих усилий упражнений и держали руку вытянутой и неподвижной во время надувания манжеты.

6. Попросить пациента записывать в дневнике информацию о необычных событиях, а также о продолжительности и качестве ночного сна.

7. Необходимо проводить еще одно амбулаторное мониторирование артериального давления, если первое обследование имеет менее 70 % от количества действительных значений вследствие частых ошибок. Добейтесь, чтобы соотношение успешных измерений было схожим в дневное и ночное время.

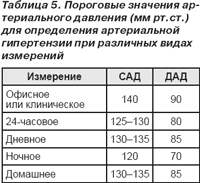

8. Помните, что амбулаторное артериальное давление обычно на несколько мм рт.ст. ниже, чем офисное артериальное давление [123–125]. К ак видно из табл. 5, в популяционных исследованиях было показано, что офисное значение 140/90 мм рт.ст. соответствует значениям сре дней величины 24-часового давления — 125–130 мм рт.ст. систолического и 80 мм рт.ст. диастолического, соответственно средние дневные и ночные значения составляют 130–135/85 и 120/70 мм рт.ст. Эти значен ия могут расцениваться как приблизительные пороговые значения для диагностирования артериальной гипертензии при амбулаторном мониторировании артериального давления.

9. Клиническое заключение должно в основном базироваться на средних 24-часовых, дневных и/или ночных значениях давления. Другая информация, полученная при амбулаторном мониторировании артериального давления (например, величина утреннего подъема артериального давления и средние квадратичные отклонения артериального давления), клинически важная, однако сфера ее использования продолжает исследоваться.

3.1.3. Домашнее артериальное давление

Самостоятельное измерение артериального давления дома не может обеспечить подробной информации о суточных изменениях уровня артериального давления, которую можно получить путем амбулаторного мониторинга артериального давления. Однако оно предоставляет значения, полученные в ра зные дни в естественных условиях жизни. Средние значения, полученные за период несколько дней, могут иметь некоторые преимущества по сравнению с амбулаторным мониторированием, так как отсутствует существенный эффект «белого халата», они являются более воспроизводимыми и прогнозируют наличие и развитие повреждения органов-мишеней, а также и риск сердечно-сосудистых событий лучше, чем офисные значения [81, 89, 90, 92, 126, 127]. Таким образом, домашнее измерение артериального давления в течение подходящего периода можно рекомендовать до начала и во время лечения, а также потому, что эта относительно недорогая процедура может улучшить приверженность пациента к лечению [128].

Рекомендации по применению домашнего мониторирования АД [75]:

1. Необходимо использовать только сертифицированные устройства. Существует всего несколько доступных приборов для измерения артериального давления на запястье, которые прошли сертификацию [76]; при использовании любого из этих устройств на запястье в течение измерения руку следует держать на уровне сердца.

2. Предпочтительными являются полуавтоматические, а не ртутные сфигмоманометры для предотвращения проблем с обучением пациента использованию таких устройств и ошибок, связанных со слухом, неизбежных у пожилых пациентов.

3. Проинструктируйте пациента, что делать измерения следует в положении сидя после нескольких минут отдыха, предпочтительно утром и вечером. Предупредите его, что значения между измерениями могут отличаться из-за спонтанных колебаний артериального давления.

4. Не требуйте очень частых измерений и убедитесь, что проводимые измерения включают период до приема препарата — так, чтобы получить информацию о продолжительности лечебного эффекта.

5. Помните, что для амбулаторного мониторирования артериального давления нормальные значения должны быть ниже, чем для домашнего, и ниже офисного. Следует считать уровень 130–135/85 мм рт.ст. как значения, которые приблизительно соответствуют 140/90 мм рт.ст., измеренным в кабинете врача или клинике (табл. 5).

6. Дайте пациенту четкие инструкции о необходимости представить врачу надлежащую документацию о проведенных измерениях и избегать самостоятельного изменения режимов лечения.

3.1.4. Изолированная офисная артериальная гипертензия, или артериальная гипертензия «белого халата»

У некоторых пациентов постоянно определяется повышенное офисное артериальное давление, в то время как среднее дневное, 24-часовое или домашнее артериальное давление находится в пределах нормы. Такое состояние широко известно, как артериальная гипертензия «белого халата» [129], хотя существует и более описательный и менее механистический термин — «изолированная офисная (или клиническая) артериальная гипертензия», который более предпочтителен, потому что разница офисного и амбулаторного артериального давления не коррелирует с повышением офисного артериального давления, вызванным настораживающим отношением к процедуре, проводимой доктором или сестрой [130], которое действительно можно называть эффектом «белого халата» [131, 132]. Независимо от терминологии, на сегодняшний день известны подтверждающие данные о том, что изолированная офисная артериальная гипертензия наблюдается приблизительно у 15 % в общей популяции и что это составляет определенную долю (одна треть или больше) среди пациентов с диагностированной артериальной гипертензией, на которых следует обратить внимание [106, 133, 134]. Имеются доказательства, что у лиц с изолированной офисной артериальной гипертензией сердечно-сосудистый риск меньше, чем у пациентов с повышенным уровнем офисного и суточного артериального давления [90, 92, 106, 133-138]. В то же время в некоторых, хотя и не всех, исследованиях выявлялось, что такое состояние чаще ассоциировалось с большей распространенностью поражений органов-мишеней и нарушениями метаболизма гораздо больше, чем у пациентов с нормальным артериальным давлением. Такой факт может свидетельствовать о том, что это, возможно, не является безобидным клиническим феноменом [133]. Сведения о его слабой прогностической значимости в указанных исследованиях более противоречивы, если при обработке данные должным образом стандартизированы по возрасту и полу [92, 106, 133, 138], однако есть одно сообщение о связи данного феномена с частотой развития сердечно-сосудистых событий — такой факт демонстрирует его промежуточное положение у пациентов, у которых артериальное давление нормальное и артериальная гипертензия обнаружены как в кабинете врача, так и в других условиях [133].

Трудно предсказать, какие пациенты, у которых в офисе будет выявлено повышение артериального давления, будут иметь изолированную офисную артериальную гипертензию, но это состояние более распространено у женщин с 1-й степенью (мягкой) артериальной гипертензии, у лиц пожилого возраста, у некурящих, имеющих недавно выявленную артериальную гипертензию, а также в случае, если было сделано ограниченное количество измерений офисного артериального давления [75]. Изолированная офисная артериальная гипертензия должна быть диагностирована всякий раз, когда офисное артериальное давление > 140/90 мм рт.ст. как минимум в 3 случаях, в то время как среднее 24-часовое и дневное значение артериального давления находится в пределах нормы. Диагноз «изолированная офисная артериальная гипертензия» может также опираться на показатели домашнего мониторирования артериального давления (когда средняя величина нескольких домашних измерений < 135/85 мм рт.ст. а офисные значения > 140/90 мм рт.ст.), при этом следует учитывать, что пациенты с изолированной офисной артериальной гипертензией, диагностированные по показателям мониторинга амбулаторного артериального давления, возможно, не относятся полностью к той же группе, которая диагностирована по данным домашнего измерения артериального давления [133, 139]. Некоторые больные могут иметь высокое домашнее и нормальное амбулаторное артериальное давление и наоборот. Установление диагноза изолированной офисной артериальной гипертензии должно иметь как следствие поиск факторов ме таболического риска и поражения органов-мишеней. Медикаментозное лечение следует назначать в случае, если есть признаки поражения органов-мишеней или высокий уровень сердечно-сосудистого риска. Однако всем пациентам с изолированный офисной артериальной гипертензией рекомендуются модификация образа жизни и тщательное наблюдение даже тогда, когда фармакологическое лечение не назначается.

3.1.5. Изолированная амбулаторная, или скрытая (замаскированная) артериальная гипертензия

Этот феномен известен как явление, противоположное артериальной гипертензии «белого халата»: пациенты с нормальным офисным артериальным давлением (< 140/90 мм рт.ст.) могут иметь повышенные значения амбулаторного или домашнего артериального давления, и это состояние называют «изолированная амбулаторная артериальная гипертензия» или «скрытая артериальная гипертензия» [92, 95, 106, 132–134, 137, 139–141]. Распространенность в популяции является такой же, как и распространенность изолированной офисной артериальной гипертензии [106, 133, 134, 141]. Подсчитано, что приблизительно 1 из 7 или 8 пациентов с нормальным офисным артериальным давлением может относиться к этой категории [133]. Хотя об устойчивости этого феномена уже продолжительное время имеется лишь ограниченная информация [142], у таких пациентов обнаружена большая распространенность поражения органов-мишеней [139], увеличенная частота метаболических факторов риска [133] в сравнении с пациентами с действительно нормальным артериальным давлением. Результаты исследований показали, что скрытая артериальная гипертензия увеличивает сердечно-сосудистый риск, который приближается к уровню, соответствующему офисной и внеофисной артериальной гипертензии [92, 106, 133, 134, 137, 141].

В заключение следует отметить, что исследования, проведенные за последние несколько лет, обеспечили большое количество доказательств клинической важности внеофисного артериального давления, так как оно точнее характеризует тяжесть артериальной гипертензии и указывает на более высокий уровень риска у лиц с кажущимся нормальным артериальным давлением. В недавнем длительном обсервационном исследовании 12-летний риск летального исхода постепенно возрастал в группах нормального офисного, домашнего и суточного артериального давления до гипертензивного состояния, которое подтверждалось при использовании одной, двух и всех трех методик измерения артериального давления [133]. Определение амбулаторного и домашнего артериального давления может обеспечить полезную информацию даже в том случае, когда очевидное повышение клинического артериального давления отсутствует, особенно у тех пациентов, у которых проявляются множественные факторы риска и поражение органов-мишеней.

3.1.6. Артериальное давление при физической нагрузке и стресс-тестировании

С целью оценки ответа артериального давления на побуждающие стимулы и потенциальные возможности их применения в клинике были изучены влияния факторов, вызывающих как физический, так и психический стресс. Физический стресс вызывался активной физической деятельностью (динамические или статические упражнения) или применялся пассивный физический стресс, например холодовый прессорный тест. Психический стресс вызывался путем постановки задач математического, технического характера или же был связан с необходимостью принятия решения [143].

Все стрессоры увеличивали артериальное давление, а вариации величины индивидуального ответа артериального давления были оценены в плане прогноза возникновения артериальной гипертензии, поражения органов-мишеней, развития сердечно-сосудистых заболеваний или смерти.

Данные по прогнозированию возникновения артериальной гипертензии противоречивы [144]. В некоторых исследованиях был показан значимый и независимый риск развития артериальной гипертензии у пациентов с избыточным повышением артериального давления в ответ на физическую нагрузку [145], а у государственных служащих мужского пола ответы артериального давления на психический стресс предсказали будущие значения артериального давления и артериальную гипертензию через 10 лет последующего врачебного наблюдения [146]. Однако только небольшая часть отклонений в последующих показателях артериального давления могла быть объяснена различными ответами на психический стресс, в то же время в других подобных исследованиях были получены отрицательные результаты [147].

Что касается поражения органов-мишеней, то большинство исследований с пациентами, имеющими нормальное или повышенное артериальное давление, не показали значимой корреляции между прессорным эффектом динамичных упражнений и гипертрофией левого желудочка после надлежащей стандартизации по уровню артериального давления в состоянии покоя [148–154]. Однако в одной из недавних работ было показано, что изменение систолического артериального давления от состояния покоя до субмаксимальной физической нагрузки является сильным прогностическим фактором гипертрофии левого желудочка у лиц с прегипертензией [155]. Значимость реакции артериального давления на статические упражнения редко принимается во внимание, т.к. ни в одном исследовании не отмечена значимая связь между ответом артериального давления на динамической нагрузки кисти, а связь с массой миокарда левого желудочка отмечена лишь в одном исследовании [156], в то время как повышение артериального давления, вызванное холодовым прессорным тестом, было связано с увеличением массы миокарда левого желудочка [153], однако в другой работе эти данные не подтвердились [157]. В одном из исследований показано, что ответ артериального давления, вызванный путем постановки арифметической задачи, был значимо связан с концентрической гипертрофией левого желудочка, но не связан с массой миокарда левого желудочка [158], в то время как другие исследования не смогли найти положительную связь между структурой левого желудочка и типом реактивности артериального давления [153, 157].

Имеются противоречивые данные о том, может ли избыточный ответ артериального давления на нагрузку на велоэргометре прогнозировать сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность независимо от значений артериального давления в состоянии покоя [149, 159]. Хотя представленные недавно результаты 21-летнего проспективного наблюдения показали, что как уровень артериального давления в положении на спине, так и после нагрузки в течение 6 минут имеет значение по отношению к сердечно-сосудистой смертности, особенно у лиц с небольшим повышением артериального давления [160]. Однако при наличии более тяжелой формы артериальной гипертензии ситуация может быть другой. Даст ли наличие чрезмерного повышения артериального давления во время физических нагрузок дополнительную прогностическую информацию к значениям артериального давления в состоянии покоя, зависит от воздействия физической нагрузки на функциональное состояние сердца. Если увеличение сердечного выброса, произошедшее вследствие действия физической нагрузки, будет неполноценным, как это наблюдается при тяжелой форме артериальной гипертензии, артериальное давление во время физических нагрузок не будет иметь самостоятельного прогностического значения. Имеются сведения о том, что ослабленное уменьшение системного сосудистого сопротивления при физической нагрузке может быть связано с худшим прогнозом [159, 161].

В заключение отметим, что данные о независимой связи ответа артериального давления на физические и психические стрессоры с артериальной гипертензией в будущем и повреждением органов-мишеней являются неубедительными, а в случае, если эта связь была достоверной, это может быть следствием небольшой величины разброса показателей. Что касается прогноза сердечно-сосудистых событий, то данные 21-летнего проспективного наблюдения, упомянутые выше [160], свидетельствует, что тест с физической нагрузкой может дать некоторую дополнительную прогностическую информацию как минимум у тех пациентов, которые имеют незначительное повышение артериального давления, потому что в отсутствие других факторов риска или поражения органов-мишеней решение о необходимости терапевтического вмешательства может представлять трудность. Наконец, не следует забывать, что неинвазивное измерение артериального давления во время физической нагрузки ограничено систолическими значениями и что точность процедуры намного меньше, чем в состоянии покоя.

3.1.7. Центральное артериальное давление

Вследствие наложения переменных исходящей и отраженной волн давления вдоль артериального дерева аортальное систолическое и пульсовое давление (т.е. давление, оказывающее воздействие на сердце, мозг и почки) может отличаться от измеренного обычным путем давления на плечевой артерии [162]. Более того, давно установлено, что антигипертензивные средства могут по-разному воздействовать на периферическое и центральное систолическое и пульсовое давление [163]. Необходимость в инвазивном измерении центрального артериального давления ограничила исследование этой проблемы. Однако недавно был описан метод, как неинвазивно оценить аортальное артериальное давление путем вычисления «индекса усиления» от изобары пульсовой волны, зарегистрированной на периферической артерии [164, 165]. Использование этого метода подтвердило, что воздействие антигипертензивных средств на центральное систолическое и пульсовое давление не точно отражают изменения, увиденные на уровне брахиальной артерии [166, 167]. К тому же результаты, полученные в крупном субисследовании, выполняемом в рамках рандомизированного исследования, показали, что центральное пульсовое давление, вычисленное с помощью индекса повышения, значимо связано с развитием сердечно-сосудистых событий [166]. Однако прогностическая роль центрального артериального давления как альтернативы периферическому должна быть еще подтверждена в более крупномасштабных обсервационных и интервенционных исследованиях.

3.2. Семейный анамнез и история болезни

Необходимо знать полный семейный анамнез, особенно в отношении артериальной гипертензии, диабета, дислипидемии, раннего развития коронарной болезни сердца, инсульта, заболеваний почек, периферических артерий.

История болезни должна включать: а) продолжительность существования АГ и предыдущие уровни повышенного артериального давления; б) симптомы, свидетельствующие о вторичных причинах артериальной гипертензии и приеме лекарств или веществ, которые могут повысить артериальное давление, например лакрица, капли в нос, кокаин, амфетамин, пероральные контрацептивы, стероиды, нестероидные противовоспалительные средства, эритропоэтин и циклоспорин; в) факторы образа жизни, такие как пищевой рацион, включающий жир (в частности животный жир), соль и алкоголь, количественное определение курения и физической активности, увеличение массы тела, начиная с взрослого возраста; г) существующие на данный момент или в прошлом симптомы коронарной болезни сердца, сердечной недостаточности, цереброваскулярных или периферических сосудистых заболеваний, болезни почек; сахарный диабет, подагра, дислипидемия, астма или любые другие существенные болезни, а также прием медикаментов для лечения указанных состояний; д) предшествующая антигипертензивная терапия, ее результаты и побочные эффекты; е) личные, семейные и воздействующие факторы внешней среды, которые могут влиять на артериальное давление, сердечно-сосудистый риск и на течение болезни, результат терапии. Также врачи должны выяснять у пациента и/или его супруга, храпит ли пациент во сне, так как храп может являться проявлением синдрома ночного апноэ и увеличенного сердечно-сосудистого риска.

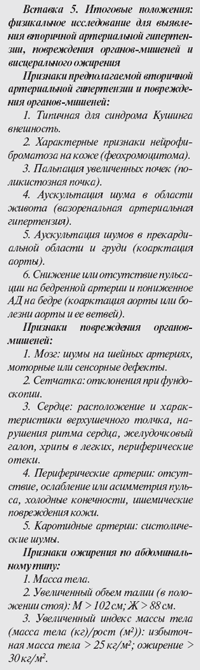

3.3. Медицинское обследование

В дополнение к измерениям артериального давления частота сердечных сокращений также должна быть тщательно измерена (при имеющейся аритмии — подсчет пульса в течение 30 секунд и дольше), так как повторяющиеся показатели повышенных значений могут свидетельствовать о возросшем риске, возрастании симпатической или снижении парасимпатической активности [62–65] либо о сердечной недостаточности. Медицинский осмотр должен выявить наличие факторов риска, признаки, предполагающие вторичную артериальную гипертензию или доказательства повреждения органов-мишеней. Должна быть измерена окружность талии пациента в положении стоя, а также определены масса тела и рост для расчета индекса массы тела по стандартной формуле.

3.4. Лабораторные показатели

Лабораторные измерения должны обеспечить данные о дополнительных факторах риска, помочь определить вторичную артериальную гипертензию и повреждение органов-мишеней. Исследования должны проходить от самых простых к более сложным. Чем моложе пациент, чем выше артериальное давление и чем быстрее развивается артериальная гипертензия, тем более детализированным должно быть клиническое исследование больного с целью постановки диагноза. Однако минимальное необходимое количество лабораторных исследований требует еще дальнейшего обсуждения.

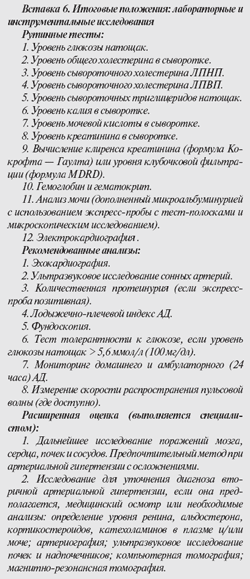

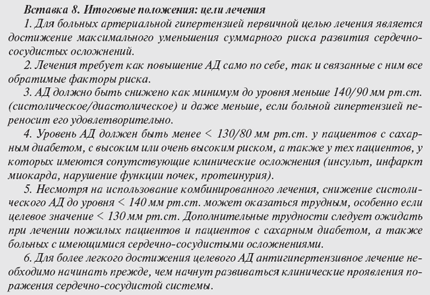

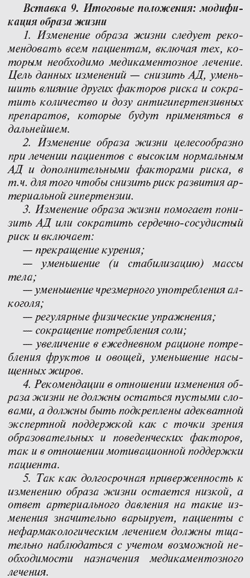

В достаточно однородной среде европейских стран, где сердечно-сосудистые заболевания являются преимущественной причиной заболеваемости и смертности, обязательные лабораторные и инструментальные исследования должны включать: анализ крови для определения глюкозы натощак, общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП, триглицеридов (натощак), мочевой кислоты, креатинина, калия, гемоглобина и гематокрита; анализ мочи экспресс-методом с использованием тест-полосок, который позволит обнаружить микроальбуминурию; исследование мочи под микроскопом и электрокардиограмму. Креатинин сыворотки является неточным показателем функции почек. Даже небольшое повышение его уровня может указывать на существенное повреждение почечной функции и увеличенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень креатинина сыворотки также используется для вычисления клиренса креатинина по формуле Кокрофта — Гаулта или для оценки уровня гломерулярной фильтрации по сокращенной MDRD-формуле [51, 52]. Это простые процедуры, позволяющие выявить пациентов со сниженной гломерулярной фильтрацией и увеличенным сердечно-сосудистым риском, но в то же время со значением креатинина сыворотки в нормальном диапазоне (разд. 3.6.3). Если глюкоза в крови натощак > 5,6 ммоль/л (100 мг/дл), рекомендуют провести тест толерантности к глюкозе [168]. Повторный уровень глюкозы в крови натощак > 7,0 ммоль/л (126 мг/дл) и ненормальное значение теста толерантности к глюкозе свидетельствуют о сахарном диабете [168]. Хотя извест но, что повышенный уровень C-реактивного протеина (СРП) прогнозирует наличие сердечно-сосудистых событий, по данным клинических исследо ваний [169], его дополнительное значение в определении суммарного сердечно-сосудистого риска остается неопределенным [170], за исключением тех пациентов с метаболическим синдромом, у которых повышение уровня СРП ассоциируется с дополнительным увеличением риска [171, 172]. Значение других маркеров воспаления (фибриноген, цитокины, гомоцистеин и уровни м озгового натрийуретического пептида и т.п.) [173] для стратификации сердечно-сосудистого риска является объектом активного исследования, но в настоящее время их определение для клинической практики при артериальной гипертензии не рекомендуется.

3.5. Генетический анализ

Часто у больных артериальной гипертензией в семейном анамнезе присутствует высокое артериальное давление, что свидетельствует о вкладе наследственности в патогенез этого заболевания. Идиопатическая артериальная гипертензия является высокогетерогенным заболеванием, которое имеет многофакторную этиологию и полигенные нарушения [174, 175]. Изменения в некоторых генах могут свидетельствовать об индивидуальной чувствительности к данному фактору в окружающих условиях. У человека выявлено значительное количество мутаций в генах, в которых закодированы основные системы регулирования артериального давления, но их точная роль в патогенезе идиопатической артериальной гипертензии все еще неясна. Однако генетическое предрасположение пациента, включая активность энзимов, метаболизирующих медикаменты, может влиять как на эффективность, так и на появление побочных эффектов антигипертензивных средств. Известны новые данные фармакогенетических и фармакогеномных исследований, которые заставляют всерьез подойти к этой проблеме, что и было недавно подытожено в обзоре литературы [176]. Более того, охарактеризованы несколько редких моногенных форм артериальной гипертензии, например глюкокортикоид-курабельный альдостеронизм, синдром Лиддла и другие, где мутация одного гена полностью объясняет патогенез артериальной гипертензии и определяет оптимальный механизм лечения [177].

3.6. Исследование субклинического поражения органов-мишеней

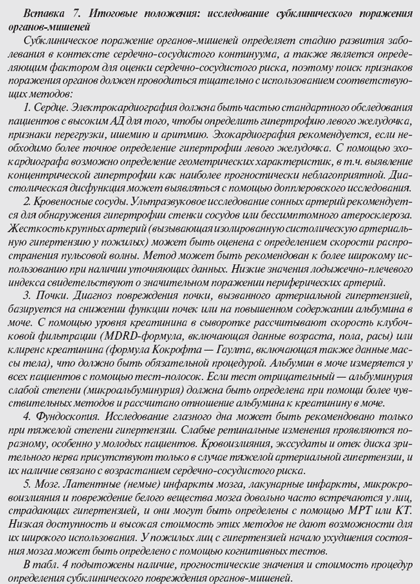

Так как субклиническое поражение органов-мишеней определяет стадию развития сосудистых заболеваний в контексте сердечно-сосудистого континуума, а также является определяющим фактором для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска, поиск признаков поражения органов-мишеней должен проводиться тщательно. Следует отметить, что к настоящему времени имеется значительное количество доказательств о ключевой роли субклинических поражений органов-мишеней в определении сердечно-сосудистого риска у больных как с наличием, так и с отсутствием гипертензии.

Неоднократно подтверждено, что микроальбуминурия связана с увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний не только у пациентов с диабетом, но и у тех, кто не болеет диабетом [178–184]. Кроме того, показано увеличение риска при уровнях протеина в моче ниже тех, которые определяют как микроальбуминурию [181, 182, 185, 186].

Имеются и убедительные доказательства неблагоприятной прогностической роли гипертрофии левого желудочка [187–189], а также толщины комплекса интима-медиа сонных артерий [190–193]. Также подтверждено, что эти состояния у обычных пациентов с гипертензией встречаются гораздо чаще, и их показатели остаются повышенными, когда выполняются только стандартные исследования [194]. Без ультразвуковых исследований, направленных на выявление гипертрофии левого желудочка и увеличения толщины сосудов или бляшек, вплоть до 50 % пациентов с гипертензией могут быть ошибочно классифицированы как имеющие низкий или умеренный дополнительный риск, тогда как наличие кардиальных или васкулярных повреждений определяет их в группы с более высоким риском [194].

Ретроспективный анализ проспективных исследований [57–61, 195] показал, что уменьшение протеинурии и гипертрофии левого желудочка в результате лечения связано со снижением частоты сердечно-сосудистых событий, что позволяет предположить, что исследование повреждения органов-мишеней целесообразно не только для количественного определения суммарного сердечно-сосудистого риска, но также и для осуществления мониторинга протекторного влияния лечения.

Вследствие этих причин в настоящих рекомендациях, так же как и в предыдущих, 2003 г. [3], специальный раздел посвящен обсуждению доказательств риска, который представлен в виде поражений органов-мишеней, и методам их обнаружения. В целом скрининг для обнаружения микроальбуминурии необходимо в настоящее время сделать стандартной процедурой для всех пациентов с гипертензией, а также для пациентов с метаболическим синдромом, даже если у последних наблюдается высокое нормальное артериальное давление. Можно рекомендовать эхокардиографию и сонографию сосудов, особенно для пациентов, у которых повреждение органов не обнаруживается при стандартных исследованиях, таких как электрокардиограмма, а также для пожилых лиц, у которых часто встречаются гипертрофия сердца и заболевания артерий. Также полезная информация о повреждении сосудов может быть получена при измерении жесткости артерии с помощью скорости распространения пульсовой волны. Однако этот метод в настоящий момент не имеет широкого применения, и поэтому такая информация остается желательной, но трудной для получения.

Методы для оценки повреждения органов подробно приведены ниже.

3.6.1. Сердце

Электрокардиография должна быть обязательным элементом стандартного набора оценки пациентов с повышенным артериальным давлением. Его чувствительность в обнаружении гипертрофии левого желудочка низкая, но тем не менее гипертрофия, обнаруженная с использованием индекса Cоколова — Лайона (SV1 + RV5–6 > 38 мм) или Корнельского вольтажного критерия длительности желудочкового комплекса QRS (> 2440 мм/мс), является независимым прогностическим фактором сердечно-сосудистых событий [187], и его использование в качестве маркера кардиального повреждения, а также регресса этого повреждения при лечении пациентов являются незаменимыми, по меньшей мере, для пациентов старше 55 лет [195, 196]. Электрокардиография также может использоваться для обнаружения признаков перегрузки желудочка объемом или сопротивлением (а эти признаки указывают на более серьезный риск [187]), ишемии, нарушений проведения и аритмий, в том числе фибрилляции предсердий, которые нередки у пожилых лиц, страдающих гипертензией. При артериальной гипертензии показано холтеровское мониторирование электрокардиограммы, если необходимо обнаружить аритмию или ишемические эпизоды. Она также может представить данные о вариабельности сердечного ритма, которая может возникать при тяжелой форме артериальной гипертензии [72]. Однако отрицательная прогностическая значимость этих нарушений, хотя и была продемонстрирована при сердечной недостаточности и после инфаркта миокарда [197–199], при артериальной гипертензии остается недоказанной.

Хотя эхокардиография имеет технические ограничения (вариабельность результатов при проведении исследования разными врачами, низкое качество изображения при обследовании полных пациентов, пациентов с обструктивным заболеванием легких и т.п.), она является более чувствительной, чем электрокардиография, при выявлении гипертрофии левого желудочка [200] и прогнозировании сердечно-сосудистого риска [188], может помочь в более точной стратификации суммарного риска и в выборе правильной терапии [194]. Корректная оценка включает измерения толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и конечно-диастолического диаметра, а также вычисление массы левого желудочка, согласно надлежащим формулам [201]. Хотя отношение между индексом массы левого желудочка и сердечно-сосудистым риском является по стоянной величиной, пороговые величины 125 г/м для мужчин и 110 г/м для женщин широко используются для консервативных оценок гипертрофии левого желудочка. Наличие концентрической гипертрофии (соотношение относительной толщины стенки к радиусу > 0,42 с увеличенной величиной массы левого желудочка) [202], эксцентричной гипертрофии (увеличенная масса левого желудочка с соотношением «стенка — радиус» < 0,42) и концентрического ремоделирования (соотношение «стенка — радиус» > 0,42 при нормальной величине массы левого желудочка) прогнозируют увеличение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако концентрическая гипертрофия, судя по накопленным данным, является состоянием, которое увеличивает риск наиболее значимо [203, 204].

Кроме того, эхокардиография является инструментом оценки систолической функции левого желудочка; общая фракция изгнания, а также региональные фракции и фракция укорочения были предложены как возможные дополнительные прогностические факторы сердечно-сосудистых событий [205, 206]. Диастолическое наполнение левого желудочка (оценка так называемой диастолической функции) можно также оценить с помощью допплерэхокардиографии при измерении отношения между волнами E и A трансмитрального потока, времени раннего диастолического расслабления и оттока крови из легочных вен в левое предсердие [207]. Полезная информация также может быть получена при тканевом допплеровском исследовании латеральной части митрального кольца [208]. Все эти исследования в настоящее время представляют огромный интерес, так как уже признано, что значительное количество (около 50 %) случаев сердечной недостаточности может объясняться диастолической дисфункцией, без нарушения или же с незначительным ухудшением систолической функции, и что так называемая диастолическая сердечная недостаточность является угрожающим состоянием [209]. Нарушения диастолической функции часто встречаются среди лиц, страдающих гипертензией, и особенно у пожилых людей с повышенным артериальным давлением, у которых она наблюдается не меньше чем у одного из четырех пациентов [210]. Эти изменения могут происходить в отсутствие нарушений систолической функции и даже без гипертрофии левого желудочка. Имеются данные, что диастолическая дисфункция увеличивает риск фибрилляции предсердий [211]. Более того, в двух исследованиях показано, что диастолическая дисфункция прогнозирует развитие в дальнейшем сердечной недостаточности [206] и связана с увеличением показателя общей смертности [212], хотя в другом исследовании обнаружили, что эта связь не является независимой и обусловлена сопутствующими факторами [213]. Наконец, эхокардиография предоставляет информацию о наличии и степени увеличения левого предсердия, которое связано с риском фибрилляции предсердий, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти [214–216]. Также могут быть получены данные о сегментальных дефектах сокращения стенки левого желудочка вследствие ишемии или предшествующего инфаркта миокарда.

Другие диагностические кардиальные процедуры, например магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия сердца, нагрузочные пробы и коронароангиография, применяются при специфических показаниях. Рентгенологическое исследование грудной клетки может быть полезной дополнительной диагностической процедурой, в случае если присутствуют жалобы на одышку или необходима информация о крупных внутригрудных артериях или о состоянии малого круга кровообращения, но в целом рентгенологическое исследование грудной клетки уже является устаревшей стандартной процедурой для обнаружения поражения при артериальной гипертензии.

В последние годы вырос интерес к возможности оценки степени кардиального фиброза для увеличения диагностической ценности выявления повышенной массы миокарда левого желудочка. Использовались методы, основанные на способности тканей сердца по-разному отражать ультразвуковые лучи [217, 218]: циклические вариации обратного сигнала могут до некоторой степени отражать снижение сократительных способностей миокарда больше, чем содержимое коллагена, тогда как изменения отражения более непосредственно коррелируют с фиброзом, измеренным гистологически. Изучение отраженных сигналов показало, что структура тканей при гипертрофии левого желудочка может изменяться и что медикаменты, которые благоприятно воздействуют на его регресс, могут отличаться по воздействию на уменьшение степени фиброза [219]. На сегодня самым точным методом оценки структуры кардиальный ткани остается магнитно-резонансная томография, однако дороговизна исследования не дает возможности сделать эту процедуру широко доступной. Кроме этого, проводятся исследования роли циркулирующих маркеров состава коллагеновой ткани [219], но их содержание только частично обусловлено сердечным происхождением.

3.6.2. Кровеносные сосуды

Несколько неинвазивных скрининговых тестов могут идентифицировать патологию структуры и функции крупных артерий при артериальной гипертензии. Ультразвуковое исследование сонных артерий с измерением толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) или выявлением бляшек показало, что с помощью этих данных можно прогнозировать развитие как инсульта, так и инфаркта миокарда [190–193]. Связь между толщиной ТИМ сонных артерий и частотой сердечно-сосудистых событий прямая и непрерывная, но для общих сонных артерий толщина интима-медиа > 0,9 мм может считаться пороговой для констатации существующих нарушений. Ультразвуковое исследование ограничено областью общих сонных артерий (редко встречающееся местоположение атеросклероза) и предназначено, вероятно, только для измерения гипертрофии сосудов, тогда как для оценки степени атеросклеротического поражения требуется проведение исследования бифуркаций и/или внутренних сонных артерий, где бляшки встречаются чаще [220–222]. Наличие бляшки можно идентифицировать, если ТИМ > 1,3 или 1,5 мм или очаг утолщения стенки на 0,5 мм (или 50 %) больше в сравнении с близлежащей ТИМ [220–222]. Имеются доказательства того, что у нелеченых больных с артериальной гипертензией без поражения органов-мишеней, не выявленных при стандартных исследованиях, изменения в сонных артериях являются распространенными, и поэтому только ультразвуковое исследование может выявить повреждение сосудов, что позволяет сделать стратификацию риска более точной [194]. Кроме того, о повреждении артерий может свидетельствовать величина лодыжечно-плечевого индекса артериального давления < 0,9, который можно определить с помощью непрерывного допплеровского исследования или обычного сфигмоманометра. Низкое значение лодыжечно-плечевого индекса свидетельствует о поражении периферических артерий и в общем — о развитом атеросклерозе [56], тогда как утолщение комплекса интима-медиа в сонных артериях могут обнаружить более ранние изменения [220]. Как бы то ни было, уменьшение лодыжечно-плечевого индекса ассоциируется с развитием стенокардии, инфаркта миокарда, острой сердечной недостаточности, инсульта, необходимостью в операции коронарного шунтирования, хирургии сонных и периферических артерий [15, 223–226], а у пациентов с многососудистым поражением это является дополнительным фактором риска [227].

За прошедшие 10 лет накоплен большой массив данных о клинической значимости оценки жесткости крупных артерий и феномена отражения волны, которые считаются наиболее важными определяющими патофизиологическими факторами при изолированной систолической артериальной гипертензии и повышении пульсового давления [228]. Измерение жесткости стенки артерий методом измерения диаметра сосудов в сопоставлении с изменением артериального давления является сложной процедурой, которая не подходит для стандартного клинического использования. С другой стороны, измерение скорости распространения пульсовой волны бедренной артерии позволяет выполнить полную неинвазивную оценку жесткости артерий, которая является точной и простой в осуществлении процедурой, поэтому она может рассматриваться как потенциально диагностическая [28]. Результаты этого исследования могут иметь независимое предсказывающее значение для прогноза общей смертности, сердечно-сосудистой заболеваемости, коронарных событий и инсультов у больных неосложненной эссенциальной артериальной гипертензией [54, 55, 229, 230]. Хотя связь между жесткостью аорты и частотой развития осложнений остается непрерывной при всех значениях, пороговая величина > 12 м/с может считаться надежным критерием для выявления значимых изменений функции аорты у людей среднего возраста, страдающих гипертензией. Тем не менее более широкое клиническое использование метода определения скорости пульсовой волны и измерений индекса аугментации поможет уточнить возможности в оценке поражения артерий, а в настоящий момент пригодность этих методов ограничена использованием в преимущественно исследовательских центрах.